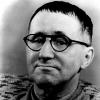

Den Hunger Bertolt Brechts nach dramatischen Stoffen und Theaterstücken muss man sich als ziemlich unersättlich vorstellen. Er erstreckt sich nicht nur rund um den ganzen Globus, sondern er reicht auch von der Antike bis in die Gegenwart Brechts. Und die Zahl der von ihm bearbeiteten oder gelesenen Werke dürfte Legion sein. Eine besondere Rolle gehört dabei dem Werk Shakespeares. Das ist für deutsche Autoren nicht ungewöhnlich, aber Brechts Affinität zeichnet sich gleichwohl durch besondere Intensität aus.

Literatur